「人の家と鳥の巣が似ている」って、どういうこと?

家や住むところを「住まい」といいますね。でもこの「住まい」ということばは、もともと違う漢字が使われていたって知っていますか? ミサワホームに教えてもらいました。

住まいはもともと「巣まい」と記されていたよ。

家は鳥の「巣」のようなものだと考えられていたんだ。

今からおよそ1300年前に書かれた、日本最古の歴史書『古事記』には、住まいのことが「巣まい」と記されています。今とは違って鳥の「巣」の字が使われていたのです。昔の人は鳥の巣と自分の家とを、イメージを重ねて見ていたようですね。鳥の巣には人の家にもつながるような、驚くべき工夫がなされているものがあります。おもしろい鳥の巣を見てみましょう。

びっくり!世界のおもしろい鳥の巣

ハクトウワシの巣

毎年、巣に新しい葉を重ねていくため、巣は年々大きくなる。風雨が強い時は、親鳥は自分の体を傘にしてヒナを守るよ。

生息地:北アメリカ

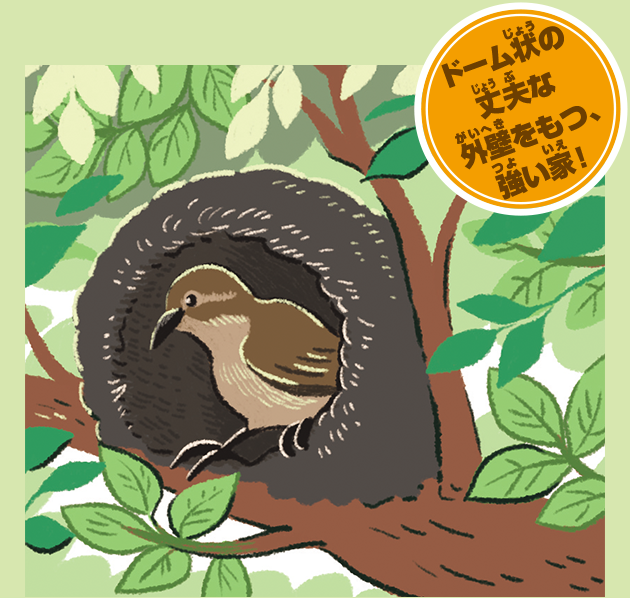

セアカカマドドリの巣

泥に枯れ草などをまぜた丈夫な外壁で巣を囲む。カタツムリの殻のような形で中が見えないため、卵やヒナは守られる。

生息地:南アメリカ

ツカツクリの巣

地面を掘った穴の上に枯れ葉や土を盛り、その中に卵を産む。微生物が枯れ葉を分解する時の発酵熱によって、中の卵は温められる。

生息地:オーストラリアおよびニューギニア

アフリカツリスガラの巣

巣の入り口は二つあり、本当の入り口は閉じられている。ニセの入り口から中をのぞいた敵は、巣の中には何もないとだまされる。

生息地:アフリカ南西部

「いきものたちの巣まい図鑑」

HPアドレス……https://www.misawa.co.jp/50th/sumai/

住まいはもともと子どもが育つ場所のこと!

ヒナを風雨や外敵から守って大切に育てる場所が「巣」です。つまり「巣まい」(=住まい)は、もともと子どもが育つ場所のことをしめしていると考えられます。1300年も昔から、子どもを思う願いが住まいという言葉にこめられているのです。

鳥の巣も人の家も子どもを守る場所なんだね

子どものことも老後のことも、住まいは100年先を考える!

鳥の巣はヒナが巣立った後は使われません。でも人の家は違います。子どものことも老後のことも考えて、長く安心・安全に暮らせる住まいづくりが必要です。今は、あらゆるものがネットワークでつながり、家が自分の代わりにいろいろと働いてくれるIoT(Internet of Things)化も進んでいます。この先、技術革新などはさらに進むでしょう。100年先の変化にも対応して快適に暮らせること、それが住まいづくりの基本です。

子どもの帰宅がわかる

戸締まりの確認ができる

電気の使用量などがわかる

エアコンなどを自動制御

▲IoT化で、いろんな家の情報が外にいてもわかる

長く安心して暮らしていくには、時代の変化にも対応しなきゃね

▲赤ちゃんを火元に近づけない「キッチンスライドゲート収納」

▲押しても引いても、軽くひじでも開閉できる「プッシュプルハンドル」

▲誰もが安心。出っ張りがなく、つまずかない「フラットストッパー」

南極観測隊の活動を支える

12角形の基本観測棟!

南極は冬季にはマイナス45℃、風速60m/秒ものブリザードが吹き付ける、とても厳しい環境です。昭和基地の「基本観測棟」は、激しいブリザードに襲われても建物に雪が付きにくく、雪に埋もれないようにするため、高床式の12角形のフォルムをしています。南極の厳しい環境に負けず、観測活動ができるよう、ミサワホームは建物の設計・建設の分野で南極観測活動をサポートしています。

▲基本観測棟。観測棟のパーツは日本でつくって南極に運ぶ。大工さんでなくても簡単に組み立てられるよう工夫されている

写真提供:第59次南極地域観測隊員後閑洋希さん

建築士の仕事は、子どもの成長にあわせた住まいを提案すること!

ミサワホーム株式会社 商品開発部 大内綾子さん

建築士の仕事は家を設計することですが、わたしは子どもの成長を考えた住まいづくりを心がけています。はじめは格好よさや大きさなどに目が向けられがちですが、家は長い年月ずっと暮らす場所ですから、この家で子育てしやすいのか、長く暮らしていけるのか、というところを見てほしいですね。間取りや効率や値段など、考えることはいろいろありますが、子どももお年寄りも含めた、さまざまな年齢の人すべてが住みやすい住まいを提案すること、それが建築士の大切な仕事だと思っています。

建築士は住まいづくりを

プロデュースする仕事です