昔は100m走のタイムを 何で計測していたの?

陸上競技で、選手の出した記録はどうやって計測しているのか、セイコーホールディングスに教えてもらったよ。

ゴールラインの横に並んだ計時員が、目でゴールを確認して、手動でストップウオッチを押して計測していたよ!

昔は手動で計測していた!?

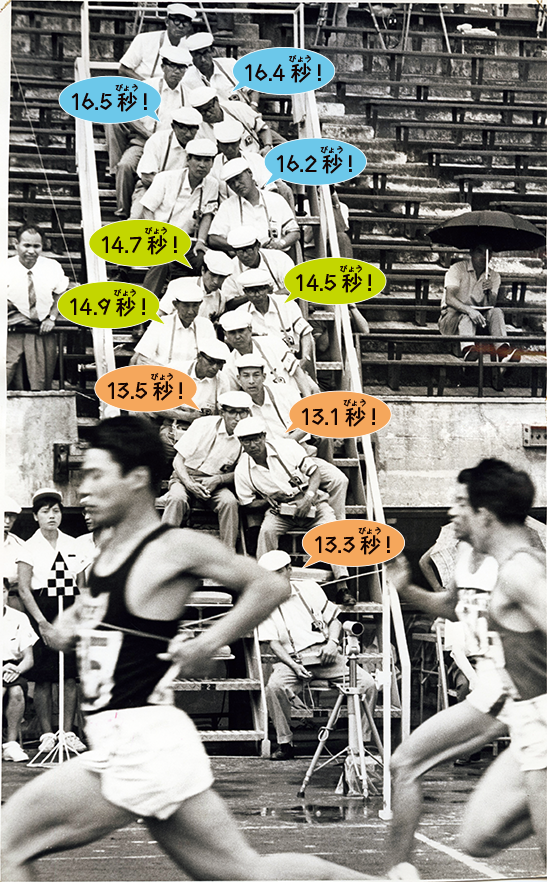

現在のように写真判定が普及していない50年以上前の陸上競技大会では、計時員がストップウオッチを使用してタイムを計測するのが通常でした。コンマ1秒以下を競う、短距離走の公式タイムを計測する場合は、右の写真のように、各コース毎に3人の計時員が配置され、その中間値を公式タイムとして採用していました。

▲1964年頃の国立競技場で

昔の計測は、人頼みだったんだ!!

進化を続ける陸上競技の計測技術

現在は、陸上競技をはじめさまざまなスポーツ競技で、より正確で確実に時間や距離を計測するためのシステムが導入されています。セイコーの計測技術も、もちろん進化しています。セイコーの先進技術による計測システムが、0.01秒、1mmの記録の壁に挑戦し続ける、アスリートたちの努力の成果を刻んでいます。

100m走を計測する

「写真判定システム」

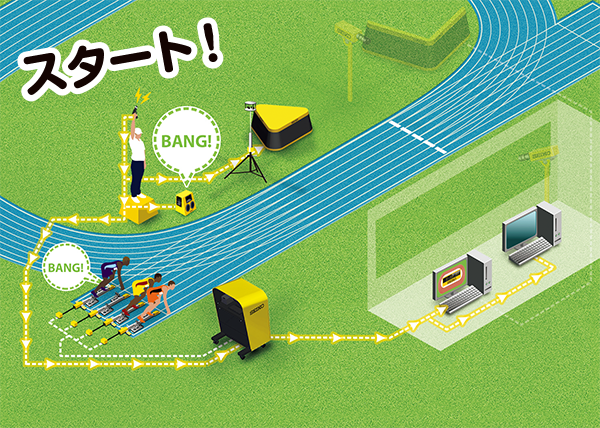

▲スターターがピストルの引き金を引き、音が鳴ると同時に電気信号が各計測機器に伝わり、タイマーが動き出します。

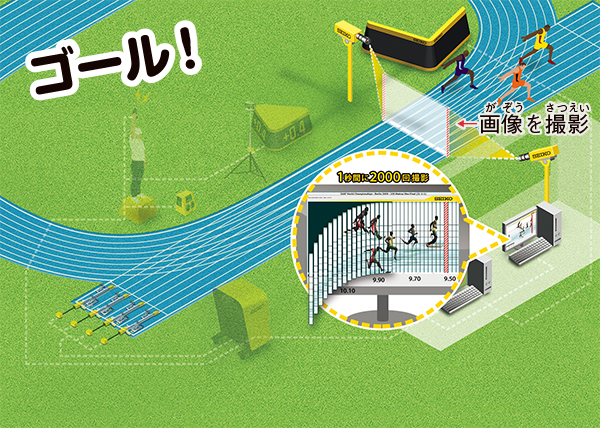

▲フィニッシュラインの両サイドにあるカメラを結んだ線の、ごく薄い垂直面を通過した選手の一部を、1秒間に2000回撮影し、それをつなぎ合わせます。

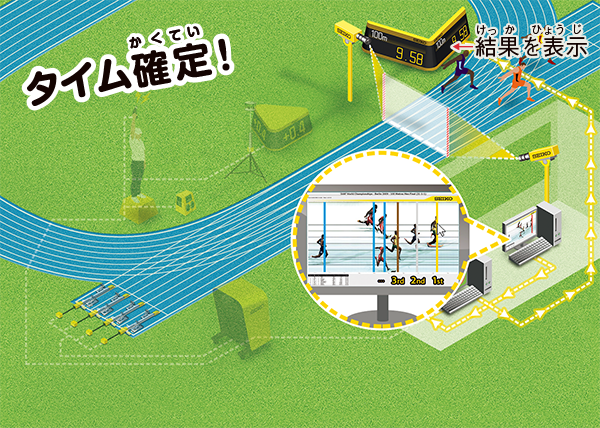

▲つなぎ合わせた画像を判定員が判定して、タイムと着順を決定。確定したタイムは、表示盤に表示されます。

砂場の跳躍競技を計測する

「ビデオ距離測定システム」

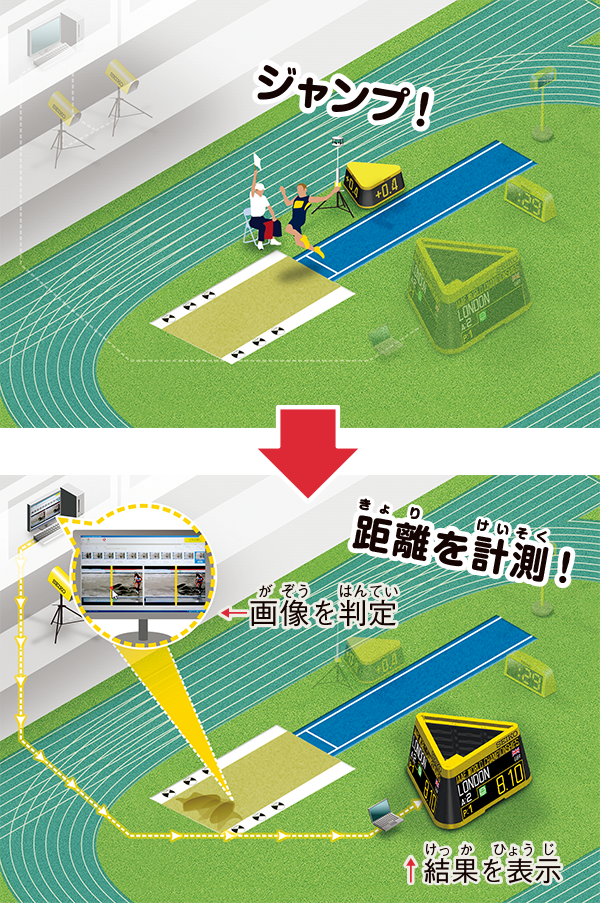

走り幅跳びの場合

▲ジャンプした選手が着地すると、着地の痕跡を2台のカメラが撮影。撮影された痕跡上の計測点を審判が決定すると、システムが踏み切り板からの距離を自動的に計算し、フィールドイベントボードに結果を表示します。

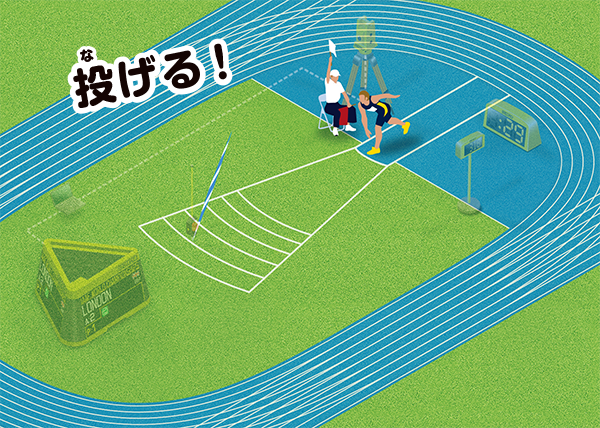

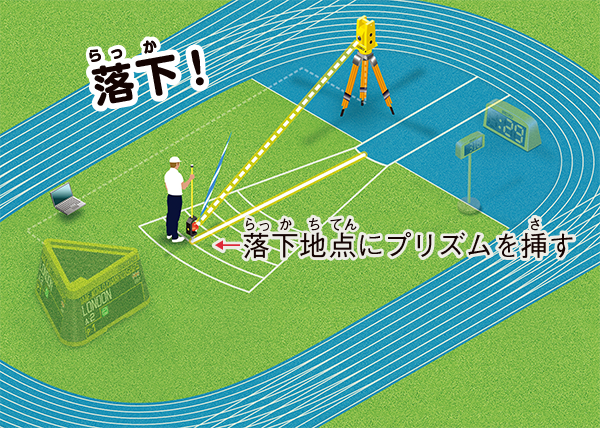

投てき競技を計測する

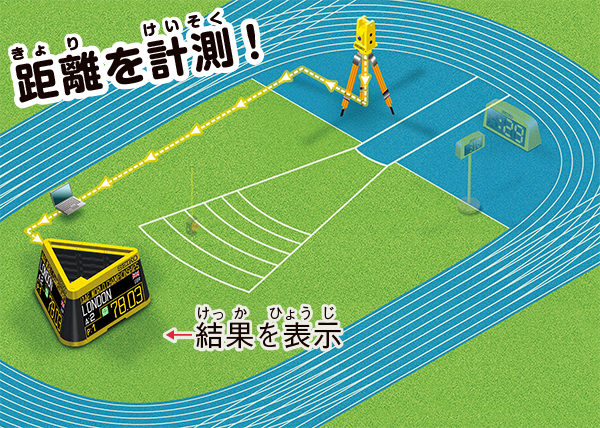

「光波距離計測システム」

▲選手が投げたやりが落下すると、判定員が計測用プリズムを落下地点に挿します。

▲赤外線とプリズムを利用して距離を計測。確定した記録が表示されます。

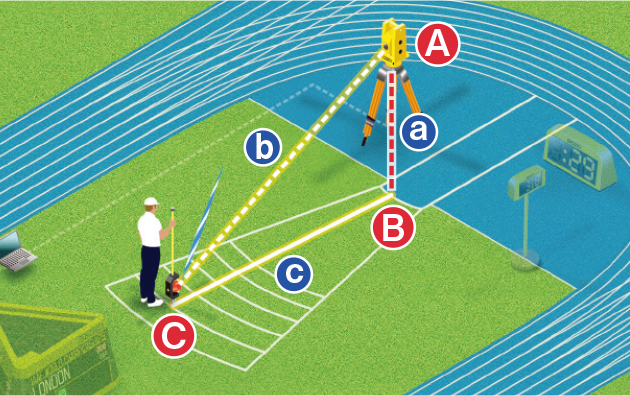

距離を測るしくみ!

計測器(A)と投げる地点(B)の距離(a)を一定に定めます。計測器から、落下地点(C)にあるプリズムに赤外線を飛ばし、赤外線が反射して戻って来る時間からbを測ります。 aとbの長さ、aとbの角度からcを瞬時に測定します。

正確で確実なタイムを計れる

ストップウオッチを開発!

世界で初めてストップウオッチが登場したのは、1816年のフランスでした。その後ストップウオッチは、スポーツの場面で使われるようになっていきました。 20世紀の半ば頃までは、計時員がストップウオッチを使って計る計測法には誤差がつきものでした。その原因は、計時員の技術の差だと考えられていました。 しかしセイコーは、それ以外にも原因があると考え、研究を重ねた結果、ストップウオッチにも原因があることを突き止めました。そして、その研究結果を元に技術開発を行い、機械的な誤差がなく、正確で確実なタイムを計測できるストップウオッチを完成させました。

▲正確・確実な計測を可能にした、セイコーのストップウオッチ(1964年)

オフィシャルタイマーとしての責任と使命

セイコーミュージアム 宮寺昇さん

セイコーは、世界陸上などの国際大会で培われた豊富な経験とノウハウ、高度な技術力をベースに、各種スポーツ競技大会のオフィシャルタイマーを務めています。

わずか0.01秒、1mmの記録に挑戦し続けるアスリートの記録には、選手や応援する人、いろいろな人たちの大切な思いが詰まっています。だからこそ、的確な判断力を備えたスタッフたちが入念な機材調整とチェックを繰り返し、オフィシャルタイマーとしての責任と使命を胸に、いつも真剣に、選手ひとりひとりの記録を刻んでいます。 だれかのために働きたい、頑張っている人たちを支えたいと思っているみなさん。そんな熱いハートを持っているあなたたちを、セイコーは待っていますよ。

セイコーミュージアムでは様々な大会で活躍した機材を展示しています。スポーツ計時コーナーでは水泳用タッチ板を実際に動かして計時体験もできます。