江戸時代の人はどのようにして時刻を知ったの?

昔と今では、日本人の時間の感覚はどう変わったのか、セイコーホールディングスに教えてもらったよ。

「時の鐘」が教えてくれたよ!

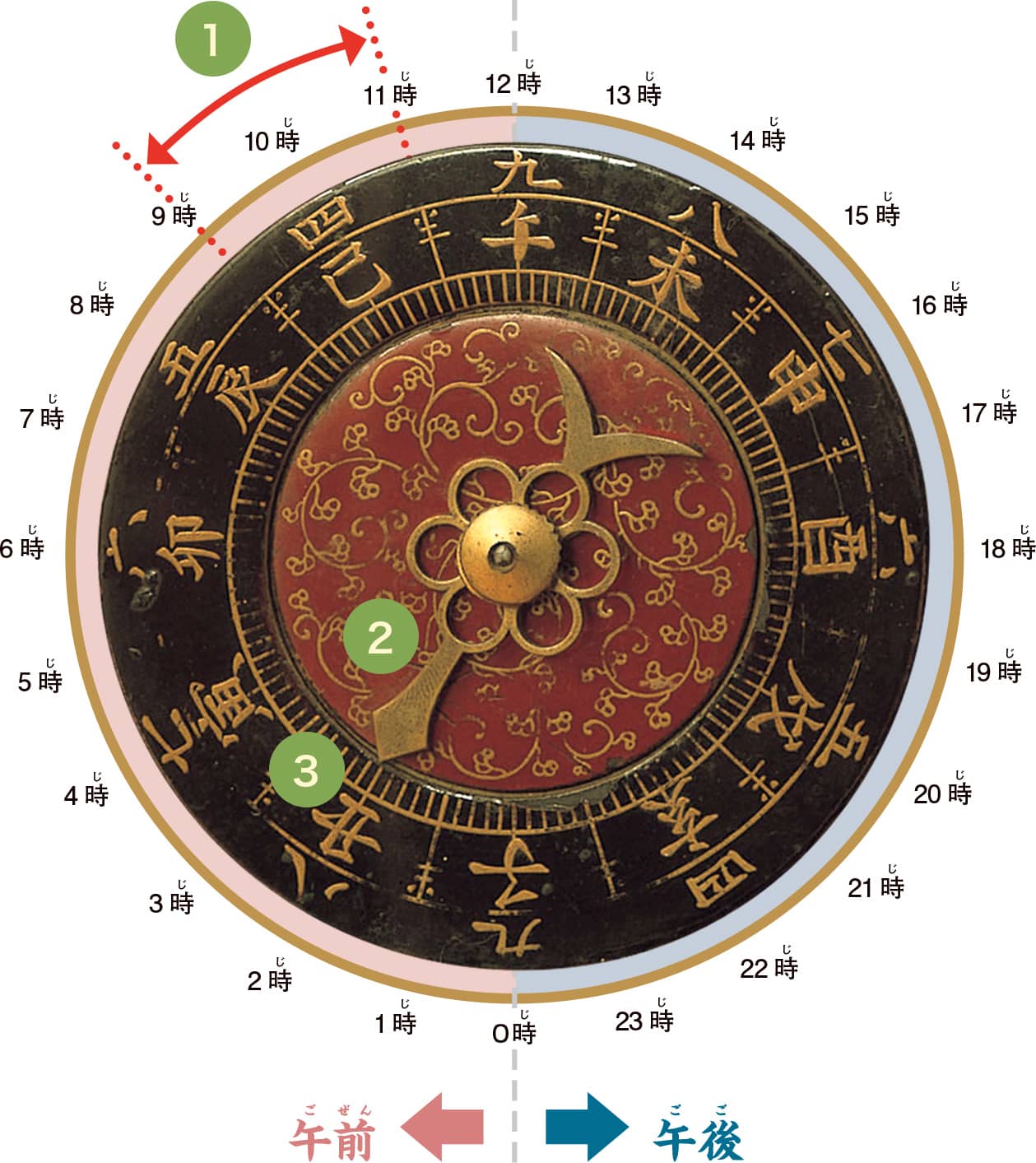

江戸時代の日本では、不定時法と呼ばれる時刻制度を使っていました。 不定時法では、1日を昼と夜に分けてそれぞれを6等分にし、その一つの長さを1刻(いっとき)と呼んでいました。時間の単位は刻のみで、現在のような、分や秒の単位はありませんでした。そのため、時計の針は一つしかありませんでした。

一挺天符枕時計

(いっちょうてんぷまくらどけい)

▲江戸時代後期に、日本でつくられた和時計。大名や裕福な商人などが使用した

1刻(現在の時計の約2時間)

針は1本しかない

時刻は、子、丑、寅、卯……と干支で表す方法と、九つ〜四つまでの数字で表す方法があった

江戸の庶民が利用した「時の鐘」

江戸時代の庶民にとって、和時計はとても高価で、手の届くものではありませんでした。また不定時法は、季節によって1刻の長さが異なる、自然にそった時刻制度でした。それでは、人々はどのように時間を管理したのでしょう? お城やお寺では、人々に時刻を知らせるために、香盤時計や和時計などを利用して、毎日決まった時刻に「時の鐘」をついていました。この「時の鐘」は、江戸時代の庶民にとって、生活リズムを整える、大切なものでした。

江戸時代は「時の鐘」がみんなの時計なんだね!

日本人は「時の記念日」をきっかけに時間を大切にするようになった!

今でこそ、日本人は時間に正確で几帳面な国民だと言われますが、なんと昔の日本人は時間におおらかだったのです。日本人の時間に対する意識が変わったのは、1920(大正9)年の「時の記念日」がきっかけでした。

時間に正確な日本人のあゆみ

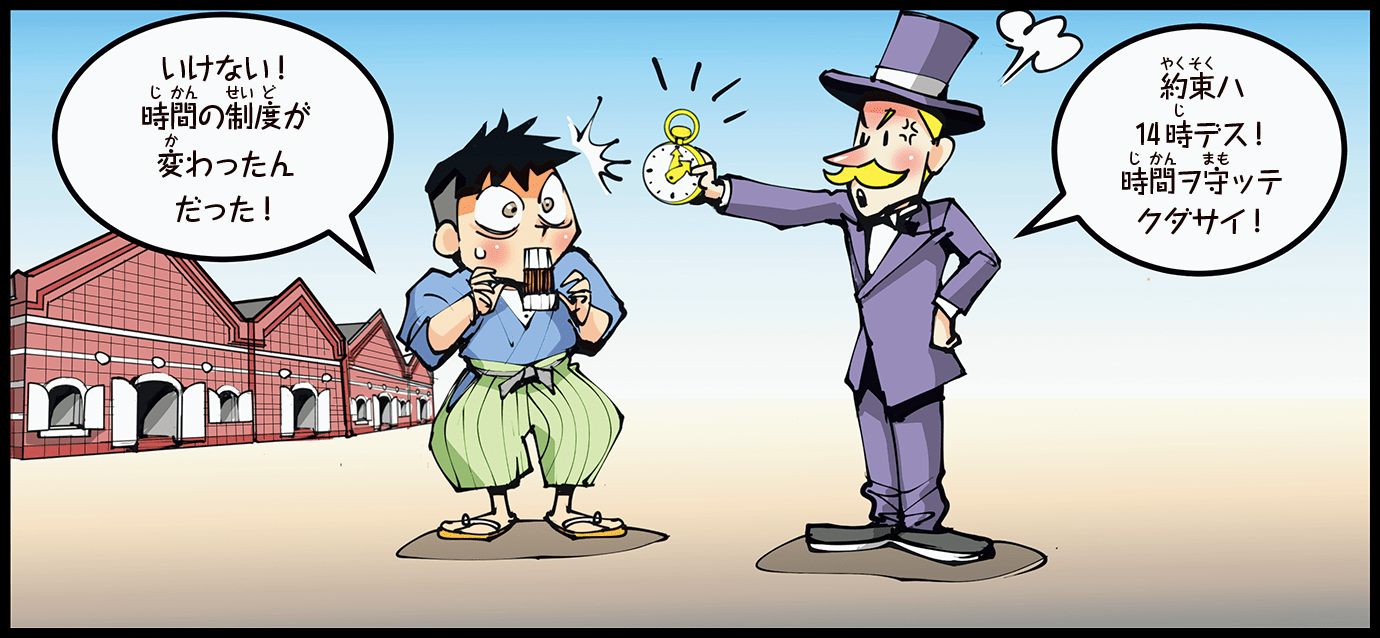

江戸時代、西洋人は現在私たちが使っている、1日を24時間で分け、1分1秒単位で時間を計る定時法を使っていました。そのため、日本人と西洋人の間には、時間に対する大きな感覚の違いがありました。

明治時代になって、日本が広く外国と貿易するようになると、時間に対する感覚のズレで困るようになります。そこで明治政府は、1872(明治5)年に不定時法を廃止して、西洋と同じ定時法に改めました。でも、長年慣れ親しんだ時間に対する感覚はすぐには変わらず、庶民の多くが時間におおらかでした。

やがて文明が発達し、日本でも鉄道や郵便など、時刻に合わせて人や物を輸送する事業が広まると、日本人の時間に対する意識も変わっていきます。また1920年には、「時の記念日」が制定され、人々の時間を大切にする気持ちが高まっていきました。

そして今では、世界の国から、日本人は時間に正確だと評価されるようになりました。

セイコーの時計のあゆみ

1800年代後半

▲八日巻掛時計(1892年)

定時法で時を知らせる掛け時計

不定時法廃止によって和時計がなくなり、代わって定時法による時計が求められるようになった

1899年

▲日本初の目覚時計

国産初の目覚時計登場!

時刻通りに起きる意識改善に役立った

1909年

▲懐中時計・エンパイヤ

懐中時計がベストセラー!

技術開発によって大量生産が可能になり国内外で長年にわたって人気のあった懐中時計

1913年

▲国産初の腕時計・ローレル

国産初の腕時計登場!

時計新時代の到来をいち早く見据えて製造された国産初の腕時計

1969年

▲世界初のクオーツ腕時計・クオーツアストロン

世界初のクオーツ腕時計登場!

クオーツ時計によって、より正確な時を得られるようになった

2012年

▲世界初のGPSソーラー腕時計・GPSソーラーアストロン

世界初のGPSソーラー腕時計登場!

GPS情報を取得して、いつでもどこでも正確な時刻を知ることができるようになった

困難に負けないチャレンジ精神を

セイコーミュージアム銀座

館長 村上 斉さん

2020年、セイコー発祥の地である銀座にセイコーミュージアムを開館しました。セイコーミュージアムには、人類最古の時計である日時計をはじめ、創業者・服部金太郎の「常に時代の一歩先を行く」という精神のもとで開発された数々の時計など、1万点を超える実物資料が保管されています。ぜひ「時と時計の歴史」をのぞきに来てください。そしてたくさんの未来が待っているみなさん、大変な時、どんな困難な時でも、チャレンジ精神を忘れないで自分の夢を実現させてください。

セイコーは、常に一歩先にという精神と

ともに、社会に信頼される会社であるこ

とを大切にしています。