晴れ着の生地は、どんな糸でできているの?

振り袖など華やかな晴れ着の生地は、「絹」という光沢のある糸で織られています。美しい着物は、どうやって作られているのでしょうか。髙島屋に聞いてみました。

多くは絹。絹はカイコがはく糸から生まれるよ。

七五三や成人式など、人生の大切な節目で着る着物は、伝統的な日本のものづくりの技術によって作られています。純国産にこだわった髙島屋のオリジナル振り袖「誰が袖好み」が皆さんの手元に届くまでを、見てみましょう。

新鮮な桑の葉を食べて育ったカイコは、良質な糸でまゆを作ります。

まゆから糸を引き出し、それを何本かにまとめて、絹糸にします。

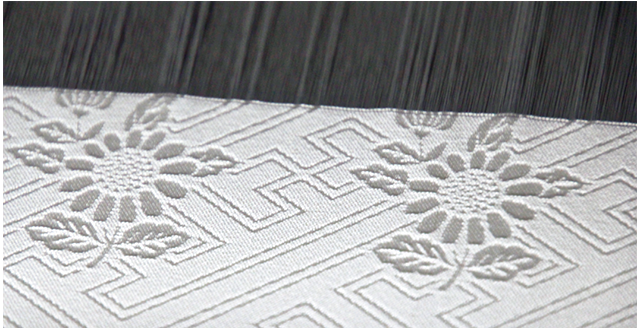

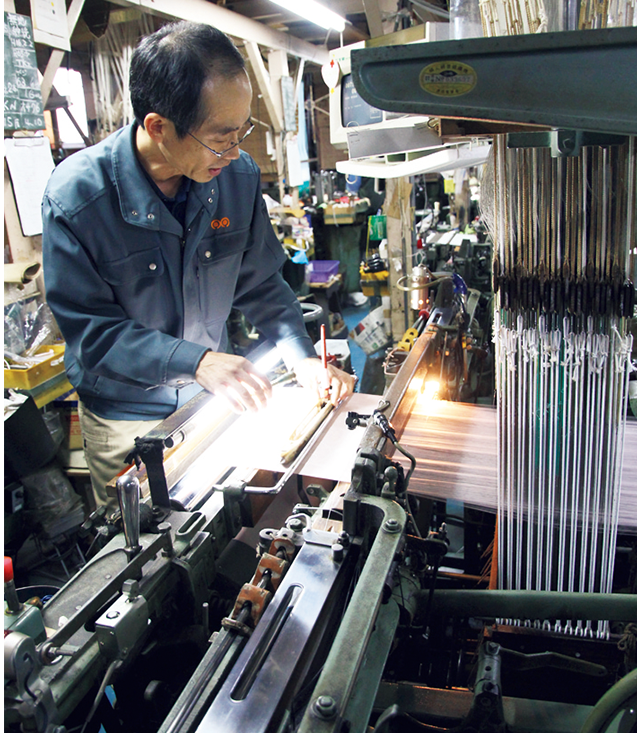

絹糸から生地を織ります。美しい光沢を持った手触りの良い絹織物を作るには、糸の段階からの加工が大事。縦糸と横糸の加工の具合で、織物の印象もガラリと変わります。

絹で織られた生地に、絵をつけます。京友禅という伝統的な絵付けの方法では、隣り合う模様の色が混ざり合わないよう、模様の輪郭に沿ってのりを入れます。染色した後に洗ってのりを落とすと、のりの部分が白く残り、美しい模様がくっきりとあらわれます。

「誰が袖好み」には、純国産の絹糸から作られていることを示す、タグがつけられています。

※写真はイメージです

製糸業は、明治時代の産業の中心で、日本の産業は、ここから発展したん だって!

下は、子どもの晴れ着によく使われる日本の伝統的な柄です。かわいらしさを引き立てる花模様、強さの象徴である兜など、子どもが元気にすくすくと育つことを願う柄がよく使われます。

どんな時に着物を着るの?

〜晴れ着とならわし〜

人生の節目を迎えると、日本では晴れ着を着てお祝いをします。以下は、代表的なお祝いの日。それぞれの由来や行事を、見てみましょう。

赤ちゃんが、生まれて初めて、神社にお参りする儀式。行う時期は地域によって違いますが、男の子なら生後31日、女の子なら32日に行うことが多いようです。服装は、赤ちゃんに無地の一つ身の着物を着せて、その上に、祝い着をかけます。祝い着は、付けひもを赤ちゃんを抱いた人の背で結んで、ひもにお守り袋を下げます。

11月15日に3歳の男の子・女の子、5歳の男の子、7歳の女の子を連れて神社にお参りし、悪霊をはらい、子どもの成長を感謝して将来の幸せを祈る行事です。昔の子どもが初めて帯をしめる儀式(帯直しの祝)から発生したもので、3歳は「髪置きの儀」、5歳は「袴着の儀」、7歳は「帯直しの儀」「帯解きの儀」ともいわれます。

主に、京都、大阪の一部で行われる行事です。昔の成人式の名残で、男女とも数え年で13歳になったのを記念して、旧暦の3月13日(現在では4月13日)に行うものです。知恵と慈悲の虚空蔵菩薩(京都市・法輪寺)にお参りをします。この日を境に、子ども用の着物から、大人用の長いたもとの着物にかえます。

大人になったことを祝う行事で、昔は男子が15歳の頃、「元服烏帽子祝」という儀式を、女子は13歳頃、「髪上げ」の儀式を行いました。1月15日が「成人の日」として一般化され、満年齢の20歳で成人になったことをお祝いするようになったのは第2次世界大戦後のことです。2000年からは、成人の日は1月の第2月曜日に制定されています。

和装を楽しんでみませんか?

株式会社髙島屋 呉服部

セントラルバイヤー 伊藤ゆ香さん

私の仕事は、着物のバイヤーです。髙島屋の呉服売り場にどんな着物を並べるかの計画を立て、商品を買い付けたり、オリジナル商品を一から作ったりしています。着物は日本の伝統的な衣装ですが、色や小物の組み合わせは、時代に合わせてどんどん変化しています。私も成人式などのイベントをウォッチングしながら、人々の好みや要望を探り、次のものづくりや品ぞろえにどう生かしていくか、日々考えています。

最近は、七五三や成人式の晴れ着だけでなく、浴衣のようなカジュアルな和装を楽しむ若い方も増えてきました。髙島屋でも、より日本の文化に親しんでもらえる、新しい和装を提案しようと企画中です。楽しみにしていてくださいね!

和装は、普段着ないような色や柄を楽しむチャンス。

ぜひ、お店で実際に着物を試着して、自分に似合う着物を探してみてくださいね。