織田信長が、ここぞというときに食べていたものは?

日本独自の食文化である「お茶づけ」は、どのくらい昔からあるのでしょうか? お茶づけの歴史や魅力を、永谷園に教えてもらいました。

- お茶づけの仕事

- 商品開発の仕事

- お茶を生かす仕事

織田信長は出陣などここぞというときに、お茶づけのルーツである「湯漬け」を食べていたといわれています。

お茶づけのルーツは、ご飯に水をかけた「水飯」や、お湯をかけた「湯漬け」とされています。戦国時代の武将・織田信長は、桶狭間の戦いや、斎藤道三との初対面の前など、ここぞというときに必ず「湯漬け」を食べたといわれています。

当時の日本では、強飯という硬いご飯が食べられていました。ご飯をおいしく食べるために、昔から工夫をしていたんですね。

▲お茶づけは、日本で生まれた独自の食文化です

お茶づけの歴史

清少納言の『枕草子』など、平安時代の文献にはすでに「湯漬け」という言葉が出てきます。

※「男が酔っ払って仕方なく家に泊めたとしても、私だったら湯漬けさえ食べさせるつもりはありません」

戦時中に武士が食べる簡単な食事として、また飢えや寒さをしのぐために湯漬けが食べられた。

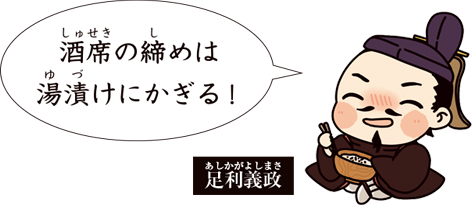

室町幕府8代将軍の足利義政は、お酒に酔ったときはいつも湯漬けを好んで食べていた。

お茶づけが誕生!

茶道が発達した室町時代後期に、お茶づけがついに誕生。

煎茶が誕生!

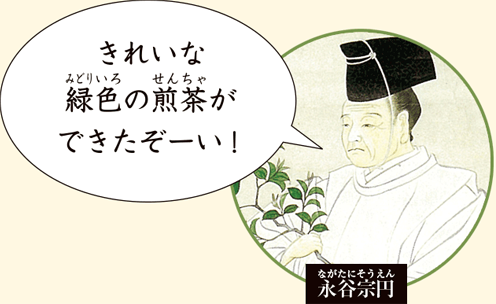

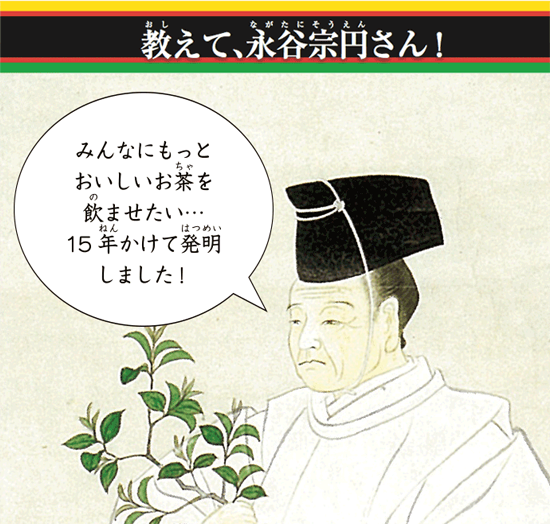

江戸時代中期、永谷園の先祖である永谷宗円が、「煎茶」の製法を完成させた。この頃から、お茶づけが庶民にも浸透

料亭が料理のひとつとしてお茶づけを提供。

1952年「お茶づけ海苔」が誕生!

永谷園創業者である永谷嘉男が、父とともに「お茶づけ海苔」を開発。ご飯にお湯を注ぐだけでおいしいお茶づけが食べられることで、大ヒット商品に。

世代を超えて愛される国民食に!

- 江戸時代に煎茶ができるまでは、どんなお茶が飲まれていたの?

- 抹茶は高級品なので、庶民は「煎じ茶」を飲んでいました。赤黒い色で、香りも味も薄い粗末なお茶です。古いお茶の葉も使って、灰汁で煮て粗く揉み、自然に乾燥させたものでした。

- 煎茶はどんなふうに作られたお茶なの?

- 新しいお茶の葉だけを摘んで、それを蒸して、乾燥炉の上で指で揉みながら乾燥させたものです。これまでにない美しい緑色で、香りも良く、甘みのあるおいしいお茶になりました。

いま飲んでいるおいしいお茶は、永谷宗円さんが発明したのね!

「お茶づけ海苔」は何からできているの?

海苔

お湯をかけても溶けにくく、風味のある深緑色の海苔がお茶づけ向き!永谷園は全国の生産地から直接海苔を購入しているよ

あられ

もち米をついて焼いたもの。昔は、海苔が湿気てしまうのを防ぐ吸湿剤にもなっていた。

お茶づけ海苔にはコレ

さけ茶づけ、梅干茶づけなどにはコレ

抹茶

全国から届く抹茶の品質をチェックして、鮮やかな緑色で風味の良いものを使用!

調味玉

食塩、砂糖、抹茶、昆布粉、うまみ調味料を練って粒にし乾燥させたもの。

配合

具材は海苔とあられ。味付けは調味玉のみと、とてもシンプル。60年以上、この味わいを守っているよ。

お湯じゃなくてもいいの?

お茶づけには、熱いお湯をかけて食べた方がいいと思ってる? 実は、少しぬるめのお湯や、冷たいお水でもおいしく食べられるよ。

お茶づけは、朝ご飯にぴったりなんですよ!

株式会社永谷園 マーケティング本部 商品開発戦略部

小川菜穂さん

「お茶づけ」は、夜に少しお腹がすいたときなどに食べられるイメージがあると思いますが、一番食べられているのは、なんと朝。朝ご飯は、学校で勉強や運動を頑張るためにも大事ですよね。そんな朝には、お米がしっかり食べられる「お茶づけ」がおすすめ! お茶とあられの香りが食欲をそそり、眠くてボーっとしている朝にぴったりです。

忙しい朝でも、お茶づけの上に鮭や目玉焼きをのせたら、栄養たっぷりおいしく食べられます。皆さんもお茶づけを食べて、一日のスタートを元気に切ってください!

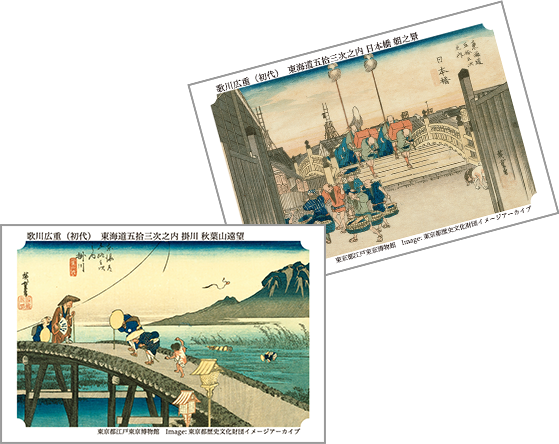

▲ 永谷園のお茶づけのおまけ「東海道五拾三次」のカード

▲ハムとチーズでリゾット風茶づけ

▲おひさま茶づけ

▲卵納豆茶づけ

ハムやチーズをのせたら、ちょっぴり洋風になるよ!