劇映画やテレビドラマは、どうやってつくられているの?

ノンフィクション(事実に基づく作品)ではなく、フィクション(想像で考えられた架空の物語)の映像はどうやってつくられているのでしょうか? 劇映画やテレビドラマの撮影をしている株式会社松竹撮影所と編集をしている株式会社松竹映像センターに教えてもらいました。

いろいろな仕事をその道のプロが分担し、

協力してつくり上げているよ。

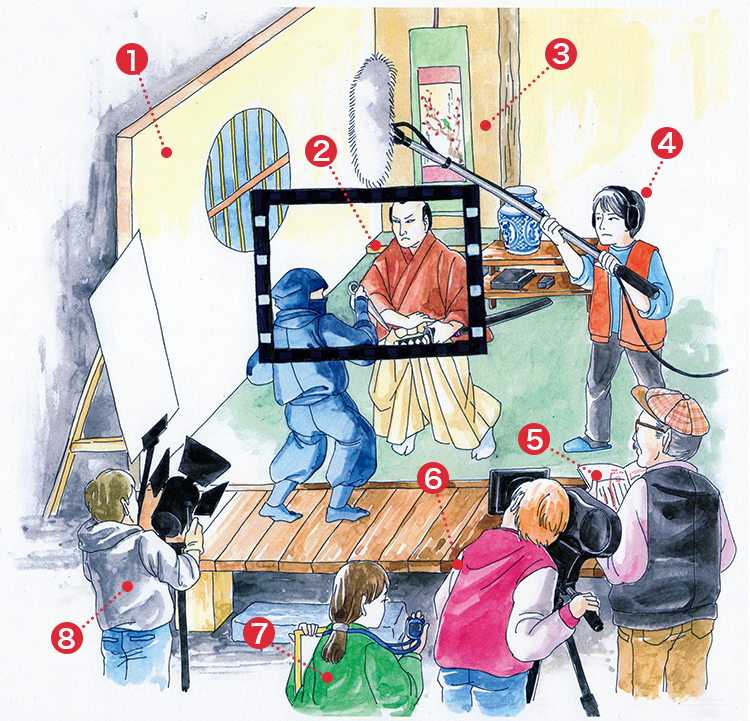

これが撮影の現場だ!

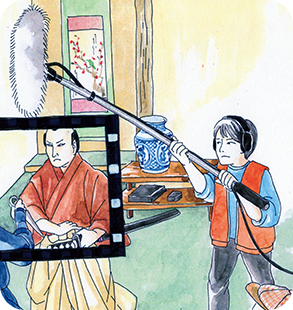

スタジオで時代劇の撮影中です。いろいろな人がいますね。どんな仕事をしているのかを紹介しましょう。撮影は、実際の建物の中や屋外でも行われます。

▲イラスト 勝又つかさ

美術部

スタジオ内に建てられたセット(装置)は、美術デザイナーが設計した図面をもとに大道具の人がつくる。カメラや照明機材を撮影しやすい場所に置くために、壁や柱が移動できるようになっている

役者

ドラマの役にふさわしい役者を監督たちが選んで、出演の交渉をする。出演が決まった役者は脚本を読み込んで準備をする。数回のリハーサルのあと、本番!

小道具

掛け軸や壺など、物語の場面に必要な小さなものを用意する。役者が身につける刀や履物は持ち道具係が担当する

録音部

せりふや物音などをマイクを使って録音する。マイクがカメラの画面の中に入らないように細心の注意が必要

監督

映像作品をつくり上げる最高責任者。撮影現場では、脚本の内容を土台にしてスタッフに指示を出したり役者に演技指導をしたりする

撮影部

カメラを通して、監督の考えや作品のイメージを観客に伝える。撮影現場では複数のカメラが回っていることも多い

記録

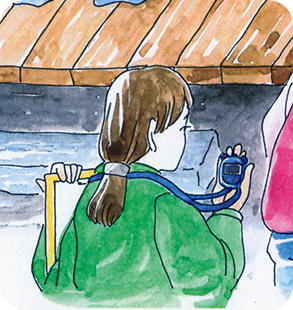

撮影は脚本の順番通りに行われるわけではない。そのため、撮影したカット(場面)が脚本のどの部分に当たるのかを細かく記録し、撮影後の編集作業がスムーズに進むようにする

照明部

カメラマンが撮影する画面と役者の位置に合わせて、光をコントロールする。左上の白い板(レフ板)は、ライトの光を反射させるときに使う

衣裳部

物語の時代や登場人物の暮らし方に合った衣裳を用意する。映画の内容に合わせて新しく衣裳をつくることもあるが、借りてくることもある

ピリピリした緊張感でいっぱいね!

企画

原作・原案

脚本

ロケハン ※1

キャスティング ※2

撮影

編集

本編集・グレーディング

ダビング・MA

完成

※1 ロケハンはロケーションハンティングを略した言葉で、撮影に適当な場所を探すこと。

※2 キャスティングは、役者に演じる役を振り当てること。配役ともいう。

仕上げ作業を経て完成へ!

撮影が終わってからもたくさんの仕事があります。それぞれ専門の技術をもった人たちが作業を進めます。

編集

撮影した画面と音を合わせたものを、記録をもとにしてつなぐ

▲監督の演出意図、役者の芝居、カメラマンのねらいなどを考えながら、見る人の気持ちをイメージしつつ編集する

▲監督やプロデューサーの意見を聞いてカットやシーンの順番を入れ替えるなど、試行錯誤を繰り返して完成度を高める

「編集によって作品が変わる」といわれているよ!

編集部

本編集・グレーディング

映像の質を高めるために細かい調整をする

▲タイトルを入れたり、映っては困るものを消したりもするよ(本編集)

▲カメラマンや監督の意見も聞きながら、色や質感を調整し、きれいな画面に仕上げる(グレーディング)

高画質の映像に仕上げるプロだよ

本編集担当

ダビング・MA(※3)

せりふや音楽、効果音などをミックスして仕上げをする

※3 映画作品では「ダビング」、テレビ・ビデオ作品では「MA(マルチオーディオ/日本だけで使う英語)」と、呼び方を使い分けている

▲画面を見ながら、あとからせりふをいれる「アフレコ」を使うこともある

▲効果音をつくって入れたり音楽を入れたり、音の編集を完成させる

音の演出をするよ

ミキサー

「日本映画の父」といわれるマキノ省三監督の言葉に、映画で大事なこととして「一スジ、二ヌケ、三ドウサ」とあるよ。興味のある人は調べてみてね。

▲マキノ省三(1878~1929年)。映画監督・映画製作者。京都生まれ。劇場経営から映画製作に転じ、娯楽時代劇の量産によって草創期の日本映画を主導し、「日本映画の父」と称される。日本の映画スター第一号尾上松之助を育てた。(大辞林から)