お香は何でできているの?

すてきな香りで空間を満たしてくれるお香。いったい何でできているのでしょう? 老舗のお香屋さん、松栄堂に教えてもらいました。

木や木の皮、樹脂や植物の根っこなど、さまざまな原料があるよ。

お香は、自然の香りの組み合わせ

お香は、自然界にあるさまざまな原料(香料)を刻んだり粉にしたりして混ぜ合わせ、つくられます。

香料の組み合わせによって、さまざまな香りが創り出されます。

代表的な香木

材そのものに豊かな香りがある木を、香木といいます。

-

沈水香木(沈香)

さまざまな外からの要因によって木質部分に樹脂がくっつき、樹木自体が枯れていく過程で熟成されてできたもの。インドシナ半島、インドネシアなどの熱帯雨林で産出される

-

白檀

インド、インドネシア、マレーシアなどで栽培されている。お香の原料となるほか、薬用や彫刻工芸品などにも使用されている、もっともポピュラーな香木

その他の香料

-

大茴香

ダイウイキョウ(マツブサ科)の果実を乾燥させたもの。中華料理の香辛料としても使われる

-

乳香

ニュウコウジュ(カンラン科)の幹から渗み出した樹脂

-

桂皮

シナニッケイ(クスノキ科)の樹皮を乾燥させたもの

-

山奈

バンウコン(ショウガ科)の根茎を乾燥し刻んだもの

-

かっ香

シソ科の草を乾燥させたもの。パッチュリーとも呼ばれる

-

安息香

アンソクコウノキ(エゴノキ科)の幹を傷つけた際に渗み出る樹脂

丁子

チョウジノキ(フトモモ科)のつぼみを乾燥させたもの。カレーに入っている香辛料としても有名

料理の香辛料として使われる

ものもあるんだね!

お香にはいろんな種類があるよ

直接火をつけるタイプ

直接火をつけるタイプ

お線香や渦巻型、円錐型などがあり、手軽に素早く香りが楽しめる。形によって特徴があり、例えば、広い部屋では燃焼時間が長い渦巻型が適しているんだ。お香をたく場所によって色々な形や香りを使い分けてみると楽しいよ

間接的に熱を加えるタイプ

間接的に熱を加えるタイプ

香炉を用い、おこした炭を埋めた灰の上でお香をたく。調合した香料を花形などの形に押し固めた印香や、粉末にした各種の香料に蜜や梅肉を加えて練り上げた丸薬状の練香が代表的

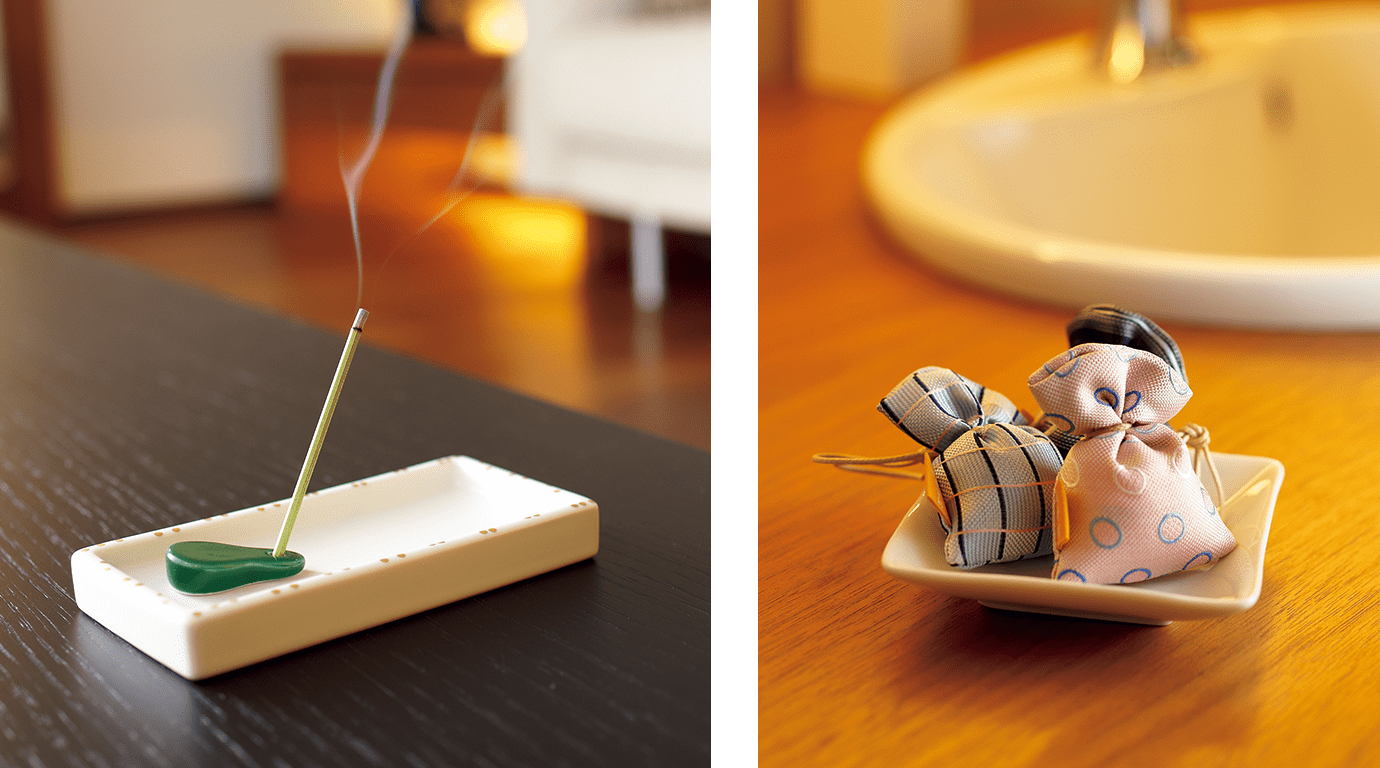

常温で香るタイプ

常温で香るタイプ

火を使わず常温で香るように調合されたお香。巾着型やしおり型などさまざまな形状がある。クローゼットに吊り下げたり、バッグなどにつけたりすれば、ふわりとほのかな香りが漂うよ

お線香ができるまで

今、私たちがもっともよく見るお香の形は、細い棒状の「お線香」。お線香ができるまでの様子を見てみましょう。

計量・調合・かくはん

原料となるさまざまな香料を粉末にし、正確に計量する。製品に応じて複雑に調合した原料に、粉をまとまりやすくする「つなぎ」のタブ粉(タブノキの樹皮の粉)を加えてかきまぜ、ふるいにかけて均一に混ぜ合わせる

練り

ふるいにかけた原料を機械に入れ、かきまぜながら適量の水と着色料を加える。熟達の技と勘で温度、湿度の変化に対応しながら約30〜40分かけて粘土状になるまで練り上げる

玉締め

品質の安定を保つため、練り上げた素材を型に入れ、円筒状に押し固める

押し出し・盆切り

形作った素材を油圧式押し出し機に入れ、巣金と呼ばれる型の小さな穴から押し出す。それを盆板と呼ばれる板に受け、竹べらで両端を切り落とす

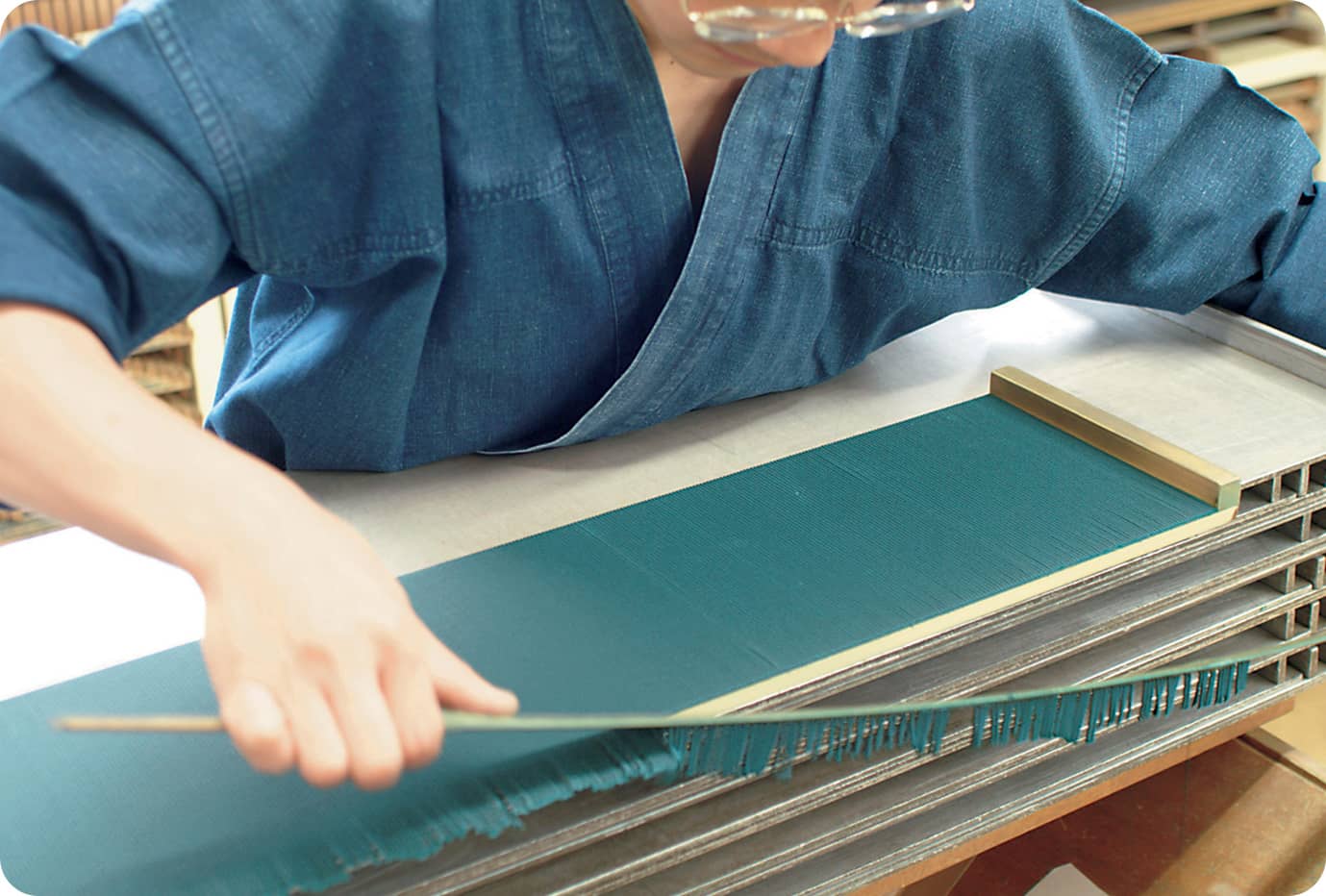

生付け❶

盆板上の柔らかいお線香を手本板と呼ばれる板に移し替え、隙間のないように敷き詰めてそろえる

生付け❷

手本板からはみ出した部分を切り落とし、乾燥用の板に移し替える

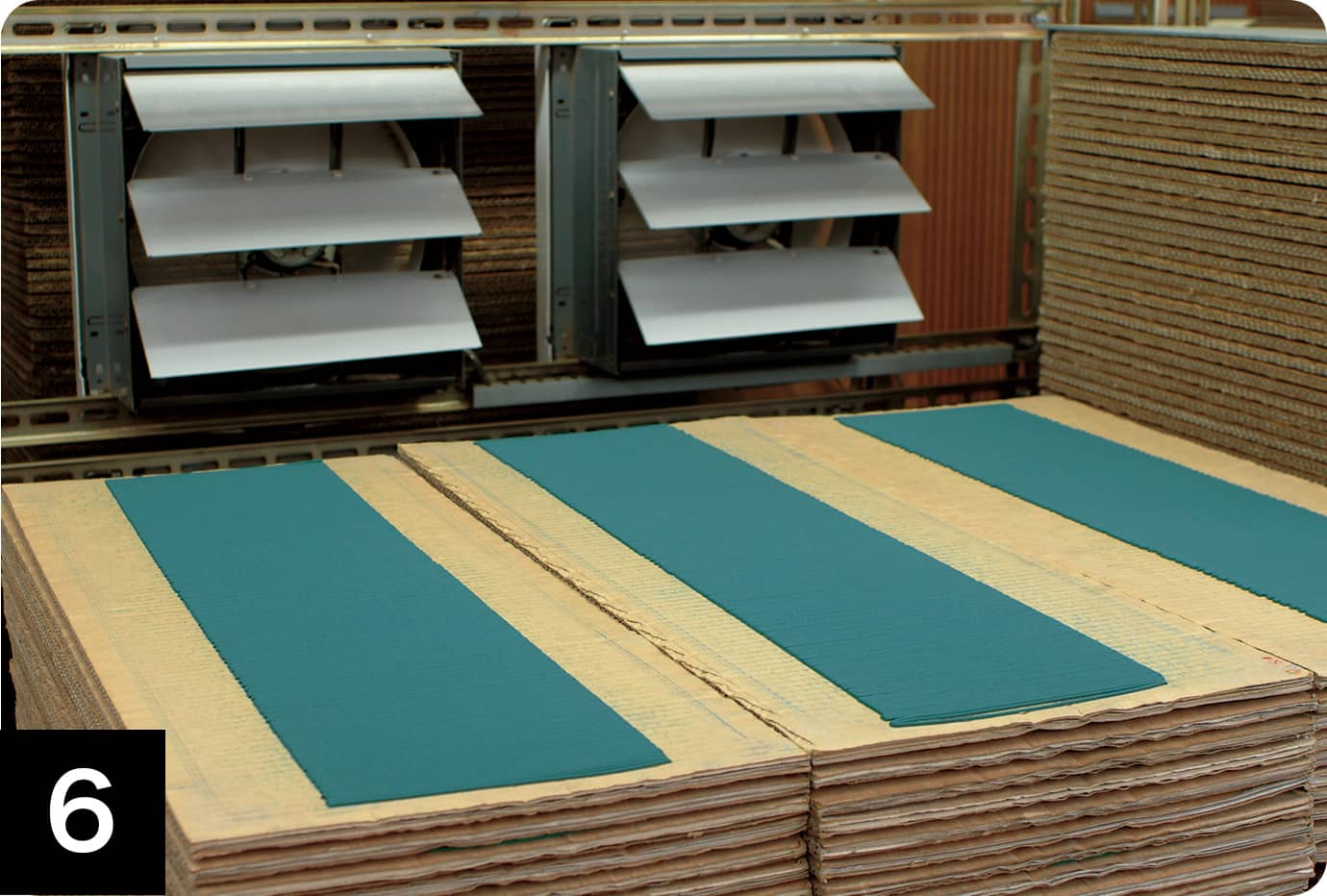

乾燥

お線香が敷き詰められた乾燥用の板を積み重ねる。温度・湿度を一定に保った乾燥室の中に入れ、送風機で空気を循環させながら、数日間かけてゆっくりと乾燥させる

板上げ

完全に乾燥したお線香を製品に応じて計量して束ね、パッケージに入れて仕上げる

「お線香」は江戸時代にやってきた!

日本で「香」が用いられるようになったのは、飛鳥時代からだと考えられています。仏教が伝来したとき、さまざまな仏教儀礼と共に大陸から伝えられました。それからずっと、「香」は日本の文化にとけ込んできましたが、今の私たちに一番なじみが深い「お線香」が使われるようになったのは、江戸時代から。使いやすく、また1本が燃え尽きるまでの時間が一定であることから、時計として用いられることもあったんですよ。

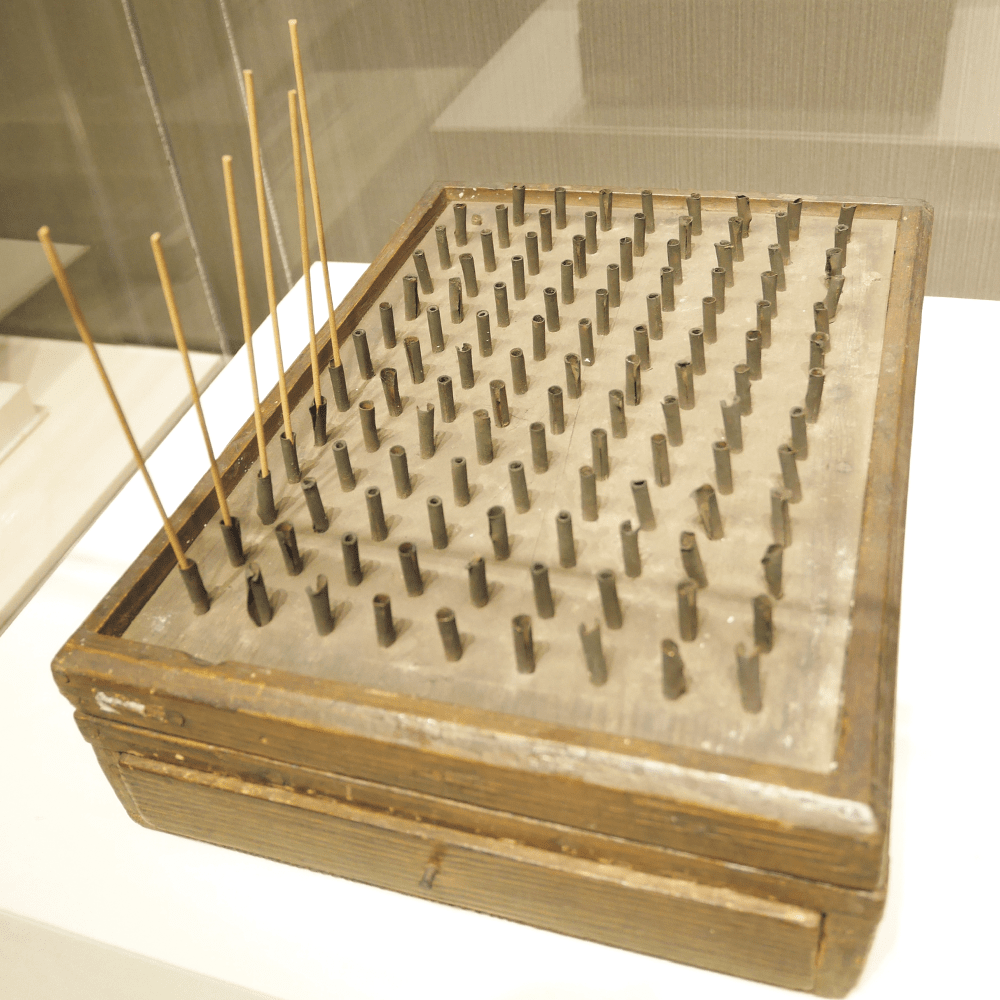

写真 セイコーミュージアム収蔵品

▲江戸時代に実際に使われていた線香時計。1本1本の燃え尽きる時間にばらつきが少なかったことから使われた。寺子屋(昔の学校)でも使われていたんだって!

香りは日常のあちこちに生かせます

お香の用途は仏事だけに限りません。リビングでたいて心を落ちつけたり、匂い袋を身につけたり。「香り」が身近にあると、暮らしがより豊かになりますよ。

「香」は、日常生活を豊かにしてくれます

株式会社 松栄堂 調合師 藤本悌志さん

ふだんあまり意識することはないかもしれないけれど、私たちの生活は、さまざまな香りに包まれています。四季折々の草花の香り、雨の香り、太陽の香り……。お香は、古くから人々が「心地よい」と感じてきた香りを一つの文化に高めたもの。原料の組み合わせによって作られる香りは無限なので、今もさまざまな新しい香りが生み出されています。

みなさんは、「お香」というと仏事のお線香を思い浮かべるかもしれませんが、お香は他にもさまざまな場面で使われます。日常家族で過ごすリビングに、お客様をお迎えする玄関に、ちょっと香りを添えると、空間がより豊かに彩られますよ。

花やフルーツの香りのお香もあるんですよ。